目次

日本には一年を二十四分割し、それぞれに季節を表す言葉をつけた「二十四節気」という季節の呼び方があります。

二十四節気とは古代中国で作られた暦で、日本では平安時代から使われています。

1年を24等分し、それぞれに名前を付けたものです。

一般社団法人伝筆協会の侑季蒼葉です。

意味を知って、上手な字を書きましょう!

日本には、季節の節目となる日が24あります。

春分や秋分、夏至、冬至もその一つ。

1年で最も昼の長い日を夏至(げし)。

1年で最も昼の短い日を冬至(とうじ)。

昼と夜の長さが同じ日を春分(しゅんぶん)・秋分(しゅうぶん)。

この4つを春・夏・秋・冬の中心として決めた暦です。

その節気の日がくると、「暦の上では春」などと言われたりしますので、耳にされる方も多いと思います。

太陽の動きに合わせて設定しているため、季節や気候に密接な関係を持っていますが、古代中国うまれの二十四節気です。

当時の中国の気候と、当時の「太陰暦」に合わせて「名付け」られています。

二十四節気は太陽の動きに合わせて設定しています。

そのため、「太陽歴」を使用している現代日本では、実際の季節よりは少し早い 「季節の先取り」となりますが、それも趣があると感じています。

季節に合わせて装いを変えたり、食卓に旬の食材を並べるように、伝筆(つてふで)を室内のしつらえに活用していただけたらと嬉しいと思い、「二十四節気」の意味と筆ペン書き方を随時ご紹介します。

「二十四節気」の意味と筆ペン書き方一覧

春「立春」「雨水」「啓蟄」「春分」「清明」「穀雨」

暦の上では、「立春」の前日までが「冬」で、「立春」からは「春」になります。

少しずつ暖かく、雪から雨に変わり、「雪が溶け始める」頃。

春一番が吹くのもこの頃で、うぐいすが鳴く頃でもあります。

「啓蟄」は暖かくなって虫が目をさます時期。

「啓」とは、開く 「蟄」とは、土の中で冬ごもりをしている虫。

つまり「啓蟄」とは、大地が温まって、冬ごもりから目覚めた虫が顔を出す頃。

昼夜の長さがほぼ同じになる日で、この日を境に陽が延びていきます。

花が咲き、鳥は歌い、空は青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌する頃。

各地でお花見シーズンを迎えます。

春の柔らかな雨に農作物がうるおうという意味です。

春の天気は、寒くなったり暖かくなったりと変わりやすいものですが、「穀雨」の頃から安定し、日差しも強まり、徐々に降雨量が多くなり始めます。

夏「立夏」「小満」「芒種」「夏至」「小暑」「大暑」

「立夏」の前日までが、春。

暦の上では、「立夏」から「立秋」の前日までが夏となります。

新緑に彩られ、さわやかな晴天が続く頃です。

陽気がよくなり草木が成長して茂るという意味。

農家では田植えの準備を始める頃。

また、秋にまいた麦の種などが、ちょうど穂をつける時期で、安心する(少し満足する)という意味もあります。

「芒」とはイネ科植物の穂先にある毛のような部分のことで、稲などの穀物の種をまく時期という意味です。

梅雨入りも間近で少し蒸し暑くなってくる頃です。

梅干しつくりの時期です。

1年で最も昼が長い日です。

暦の上では夏の折り返し地点にあたり、夏至を過ぎると暑さが増して本格的な夏がやってきます。

11、【小暑】(しょうしょ)毎年7月7日頃

12、【大暑】(たいしょ)毎年7月23日頃

秋「立秋」「処暑」「白露」「秋分」「寒露」「霜降」

「立冬」の前日までが、秋。

暦の上では、「立秋」から「立冬」の前日までが秋となります。

暦の上では秋になりますが、日中はまだ残暑が厳しく1年で最も気温が高くなる時期です。

暑さが峠を越えるころ、厳しい残暑もいよいよ和らぎ、朝夕は涼しさも感じられる頃。

朝夕には涼しい風が吹き、心地よい虫の声が聞こえてきます。

同時に台風の季節の到来でもあり急な天気の変化に要注意です。

白露とは、露が降り、白く輝くように見える頃という意味です。

昼夜の気温差が大きくなり、夜の気温がぐっと下がって空気中の水蒸気が冷やされると、水滴になって葉や草花につくようになります。

それが露(朝露)。

日中はまだ残暑が続いていますが、朝晩は冷えるようになり、朝露が降りる始める時期をあらわしています。

16、【秋分】(しゅうぶん)毎年9月23日頃

17、【寒露】(かんろ)毎年10月8日頃

これからは「寒さが深まっていく季節」です。

楓(かえで)や蔦(つた)が紅葉し始め、北から順に日本列島が、赤色に染まり始めます。

コートや暖房器具の準備など冬支度を始めてくださいね。

冬「立冬」「小雪」「大雪」「冬至」「小寒」「大寒」

19、【立冬】(りっとう)毎年11月7日頃

20、【小雪】(しょうせつ)毎年11月22日頃

21、【大雪】(たいせつ)毎年12月7日頃

冬至は、「一年で最も昼の時間が短い日」です。

太陽が日本を照らす時間が短く、太陽の力が一番弱まる日です。

翌日からは再び太陽の力が強まっていきますから、「太陽が生まれ変わる日」とも捉えられています。

これから冬本番を迎え、 暦の上で寒さが最も厳しくなる時期です。

この日から寒中見舞いを出し始めます。

24、【大寒】(だいかん)毎年1月20日頃

季節の意味を知って、手書きを楽しむ

それぞれの季節の意味を知るとことで、漢字も書きやすくなります。

見本を参考にして、手書きで季節を楽しんでください。

まだ、記事が設定していない「二十四節気」もございますが、随時リンク更新します。

【 ご提供中のメニュー】

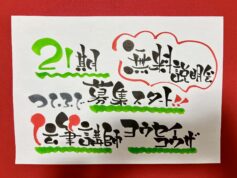

【伝筆講師養成講座 ◆無料 説明会@オンライン◆】

※画像をクリックしてください

▼2026年説明会開催日程

説明会詳細・お申し込みこちら

↓

https://resast.jp/page/consecutive_events/12357

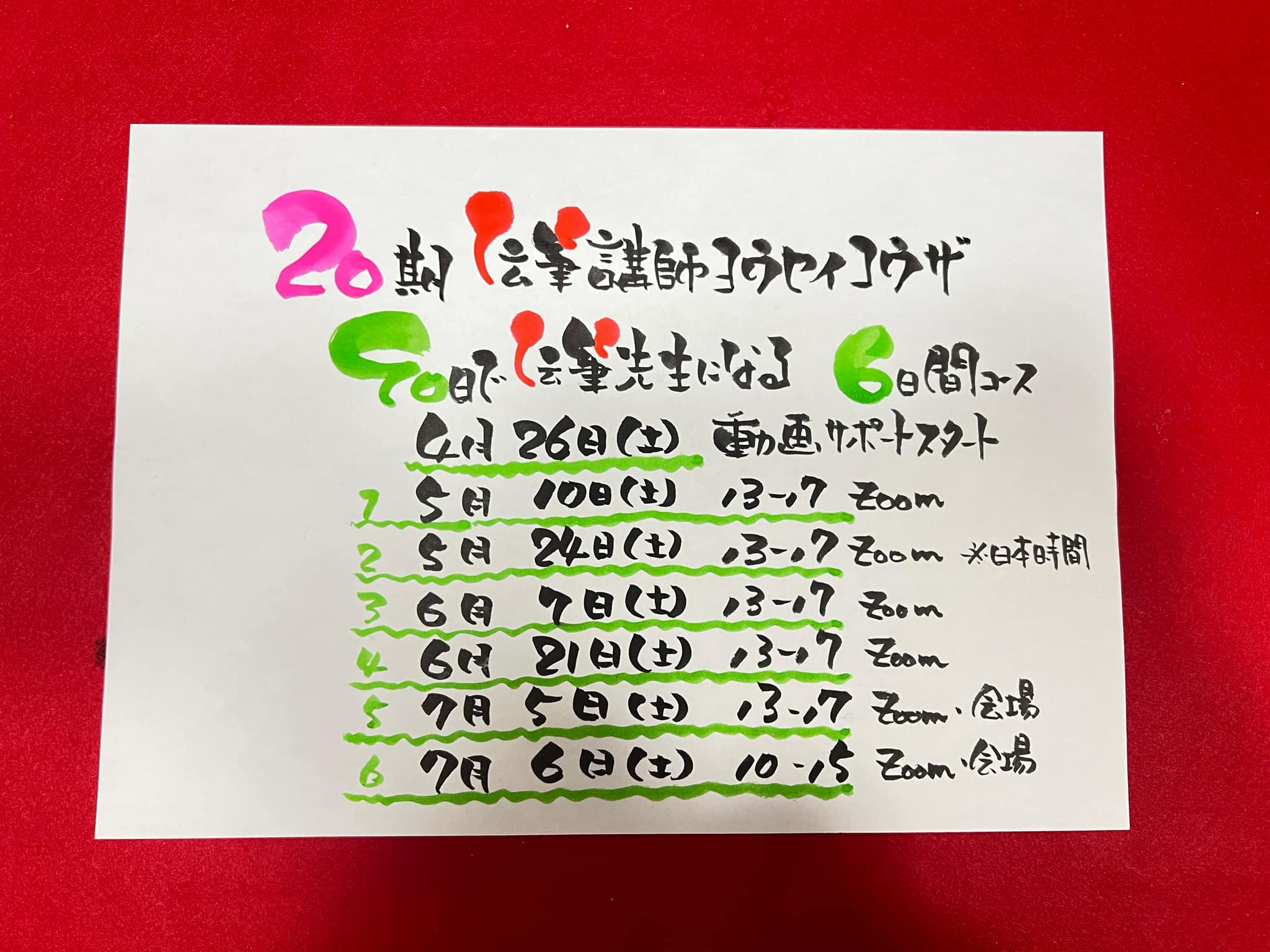

【伝筆講師養成講座6回コース】@オンライン

〜90日で筆ペン文字(伝筆)先生デビューコース〜

※画像をクリックしてください

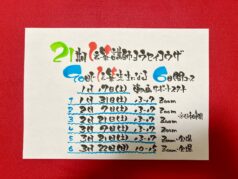

【 21期:楽しい筆ペン教室を運営できる 伝筆講師養成講座 】

▼2026年 開催日程全6回コース

1日目:1月31日(土)13時〜17時(Zoom)

2日目:2月7日(土)13時〜17時(Zoom)

3日目:2月21日(土)13時〜17時(Zoom)

4日目:3月7日(土)13時〜17時(Zoom)

5日目:3月21日(土)13時〜17時(東京大崎・五反田周辺会場 or Zoom)

6日目:3月22日(日)10時〜15時(東京大崎・五反田周辺会場 or Zoom)

まずは、無料説明会へお越しください。

【わでん伝筆先生養成講座】@オンライン

お申し込み・詳細はこちら

↓

https://resast.jp/page/consecutive_events/14684

◆開催日時:決定次第お知らせします

▼2025年10月コース 満席御礼

こちらのメールにて先行募集しますのでご登録ください^^

↑ ↑

クリック

※画像をクリックしてください

◆無料メール講座

無料メール講座から、「協会代表”侑季蒼葉”の伝筆見本データ」プレゼントしています。※画像をクリックしてください

※画像をクリックしてください

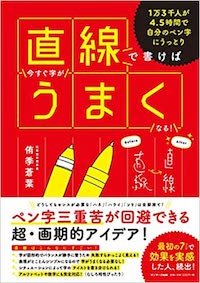

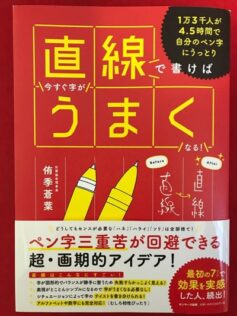

◆「直線で書けば今すぐ字が上手くなる」(サンマーク出版)

◆「たった数時間でアートのような文字が書ける」(Kindle出版)

※画像をクリックしてください

◆全国の認定講師のもとで、伝筆セミナー学べます※画像をクリックしてください

▼「初級セミナー」伝筆はじめての方は、こちらからどうぞ!!(小塚担当)

※画像をクリックしてください

▼初級セミナー修了後、さらに技術アップや様々な、素材で作品を作りたい方向けのコース(小塚担当)

※画像をクリックしてください

※画像をクリックしてください

※画像をクリックしてください

◆不定期開催、「伝筆くらぶ」(侑季・小塚担当)はこちらからご覧ください。

※画像をクリックしてください

【筆一本で、心の軸と繋がりを創る】無料FBグループ

不定期FBライブ伝筆をお届けしています。

・日々の伝筆活用

・年中行事に合わせた伝筆

・ゲストトーク

をお伝えしている、侑季蒼葉の【 無料FBライブ 】です^^

少しでもみなさんの笑顔のお役に立ちたい!そんな想いで活動しています^^

こちらの非公開の【無料】Facebookのグループへ申請してください。

申請時に数個の質問にお答いただければ、承認させていただきます。

↓

https://www.facebook.com/groups/179414010866682

ぜひ、耳だけこっそり会いに来ていただけたら嬉しいです^^